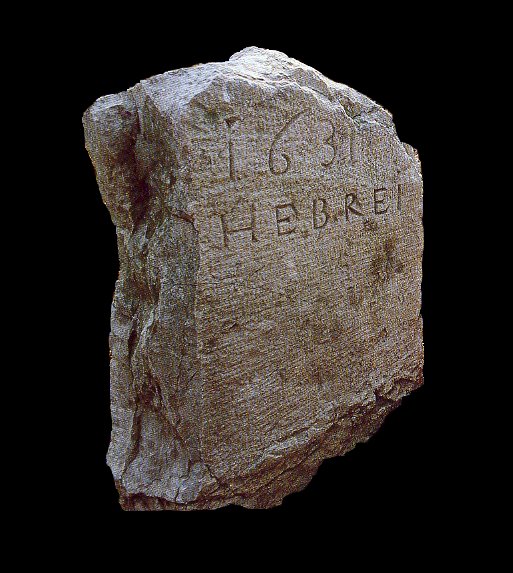

Pendant plusieurs siècles, en fait, et en particulier depuis le XVIIe, il n'y eu pas de conflit dans les relations entre Juifs et moines. Les seuls différents résidants dans le besoin d'étendre leur terrain pour tenir compte de l'augmentation de la communauté Juive (estimée au plus haut à cinq mille individus durant le XVIIe siècle) ou dans les situations d'urgence telle que la peste (1630-1631): Conséquence de son isolement le Ghetto fût touché plus tard mais le taux de mortalité y fût très élevé. On peut relever l'inscription sur une pierre: « Hebrei 1631 » attestant d'une fosse commune.

La surface originelle du cimetière fût étendue graduellement. Les archives du domaine du monastère de San Nicolo permettent de suivre ces phases successives d'agrandissement. Tous les documents examinés montrent que les agréments étaient conclus par baux de 29 ans. Au début le payement consistait en une somme d'argent donnée au préalable plus un payement en nature au renouvellement: A savoir un équivalent de quatre Livres de bougies pour la sacristie du monastère. Au moment du renouvellement le gouvernement reconnaissait le droits des Juifs au terrain du cimetière par un document en bonne et due forme.

La date d'échéance pour le payement, devenue par la suite annuelle, correspondra à la fête de la Saint Michel, habituellement consacrée à l'établissement des baux agricoles.

A cause de sa situation à l'entrée du port, l'usage du cimetière fût suspendu de 1671 à 1675 durant la guerre des Vénitiens contre les Turcs et aussi pour la fortification de l'île.

Un décret, daté du 30 Novembre 1675, rendit aux Juifs l'usage du terrain. Cependant, même durant la période de non usage, la rente annuelle resta à payer aux Bénédictins.